巗揷傂傠傒偝傫偑娔廋偟偨拝暔拝晅偗偺俢倁俢偑嫗搒榓憰怳嶻嬈嫽嵿抍偐傜 斕攧偝傟偰傑偡丅

俀侽枃埲忋攦偆応崌偼侾枃俀侽侽墌偱偡両 慡崙偺拝暔屶暈揦條丄偍媞條偵柍椏偱偍攝傝偟偰偼丒丒丒丠

怴婯屭媞偺奐戱偵偮側偑傞偲巚偆傫偱偡偑偹丒丒丒丅

朸寧朸擔

愄偐傜偍悽榖偵側偭偰偄傞崟愼壆 F 偝傫偺庒壟偝傫偑丄壟偄偱棃傜傟偰偡偖偵寢崶幃偑偁傞偲偄偆帠偱丄

崟棷懗偑昁梫偵側偭偨偦偆偱偡丅

偦偙偱 F 偝傫偺墱條偑偐傟偙傟30擭慜偵丄暰幮偱偍攦偄媮傔捀偄偨崟棷懗乮F 偝傫偺強偱愼傔偨乯傪

庒墱條梡偵巇棫偰捈偟偝傟偨偦偆偱偡丅

巇棫偰傪夝偄偰傒偰嬃偐傟偨偦偆偱偡丅

抧怓傗桭慣偺怓偵壗偺曄怓傕尒傜傟側偐偭偨偐傜偱偡丅

亀晛捠偵挌擩側巇帠傪偟偨拝暔偼傗偼傝堦惗傕偺側傫偱偡偹亁偲尵傢傟偨帪偼

愼彔柣棙偵晅偒傑偟偨丅

朸寧朸擔

栤壆偝傫偐傜偺憡択偱丄

拝暔傪攦偭偰偄偨偩偄偨偍媞偝傫偺懱宆傪寁傞偲丄 拝暔偺暱崌傢偣偑偢傟傞傫偱偡偑丒丒丒丅

巇棫偰悺朄偺巜恾偼偳傟偖傜偄偱偡偐丠

昗弨傛傝慜暆丄屻暆嫟偵俁暘(1.1cm)偯偮峀偄傫偱偡偑丒丒丒丅

偦傟偖傜偄偺暆偩偭偨傜丄偒偭偪傝偲暱傪崌傢偣偰巇棫偰偨傎偆偑鉟楉偱偡偑丒丒丒

僪儗僗偲堘偭偰彮乆僼傿僢僩偟偰側偔偰傕拝傜傟傞偺偑拝暔偺椙偄偲偙傠偱偟傚丅 偦傟偵僾儘偑拝晅偗傞偺偱偟傚偆偐傜丄丒丒丒丒丒丅

揦摢偱拝暔傪攧偭偰偄傞恖偼杮摉偵偳偙傑偱拝暔偺帠偑夝偭偰偄傞偺偐側偭偰巚偄傑偡偹丅

丂

朸寧朸擔

偍廽偄帠偵巊偆壠栦擖傝偺晽楥晘傪丄偛嬤強偺墱條偑帩偭偰偙傜傟傑偟偨丅

亀俁擔屻偵偍廽偄傪撏偗傛偆偲巚偭偰抃恲偐傜弌偟偰傒傞偲偙傫側偵側偭偰偟傑偭偨傫偱偡丅亁偲偍偭偟傖傞傫偱偡丅

敀嶳捽偺晽楥晘偺壠栦偺強偵偼敄拑怓偄偟傒偑柍悢偵晅偄偰偄傑偟偨丅

柧傜偐偵亂僇價亃偱偡丅愼傒敳偒偺怑恖偝傫偺強偱棊偲偟偰傒傑偟偨偑丄傗偼傝棊偪傑偣傫偱偟偨丅

晛抜巊傢側偄暔偱偡偑偄偞偲尵偆帪偺偨傔偵拝暔摨條偵昁偢拵姳偟傪側偝偭偰壓偝偄丅

朸寧朸擔

怓棷懗偺栦擖傟壛岺偺埶棅偩偑丄梌偊傜傟偨壛岺擔悢偑悢擔偟偐側偄両

鎜偊愼傔偱柍偄尷傝丄偍攦偄忋偘偵側傜傟偨偍媞條偺擟堄偺壠栦傪擖傟傞偨傔偵栦偺擖傞張傕愼傑偭偰傑偡丅

偦偙偱栦敳偒乮壠栦偺宍偵抧怓傪敳偔乯傪偟丄偦偙偵乽忋奊乿偲傛傇嵶偄杗偺慄偱壠栦傪昞偡丅

嵟嬤偺怓棷懗偼懳岝寴楽搙傪忋偘傞偨傔丄摿庩側愼椏乮僈儞僉儞乯傪巊偆偙偲偑懡偄丅

偟偨偑偭偰丄廬棃偺愼椏偵妑傋亂栦敳偒亃偵係攞偖傜偄偺庤娫偑偐偐傞丅側偤側傜丄惗抧傪彎傔側偄傛偆偵

壗戞奒偵傕傢偗偰彊乆偵怓傪敄偔偟偰嵟廔揑偵惗抧偺怓偵側傞傑偱孞傝曉偝側偗傟偽側傜側偄偺偱偡丅

丂嘆栦屝怑恖偺庤偵傛傝栦偺宍偵僑儉屝傪抲偔偑丄偦偺嵺丄敳愼栻偑栦偺奜懁傊

丂嘆栦屝怑恖偺庤偵傛傝栦偺宍偵僑儉屝傪抲偔偑丄偦偺嵺丄敳愼栻偑栦偺奜懁傊

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂棳傟弌傞偺傪杊偖偨傔丄娵偔戝偒側乽墎乿傪僑儉偱嶌傞丅乮墎弌偟乯

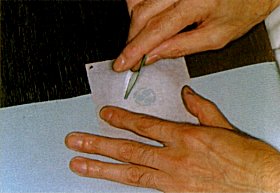

嘇栻昳偱怓敳偒拞丅栦偺壓偵擬偟偨僐僥傪墴偟偁偰偰偄傞丅

嘇栻昳偱怓敳偒拞丅栦偺壓偵擬偟偨僐僥傪墴偟偁偰偰偄傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮嫮偄栻昳偱堦搙偵敳偔偲丄惗抧偑儃儘儃儘偵側傞乯

嘊堦扷栻昳傪廩暘偵愻偄棳偟丄彮偟惗抧傪媥傑偣傞丅偦偺屻丄嘇丄嘊偺嶌嬈傪

嘊堦扷栻昳傪廩暘偵愻偄棳偟丄彮偟惗抧傪媥傑偣傞丅偦偺屻丄嘇丄嘊偺嶌嬈傪

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂孞傝曉偟彊乆偵敀偔敳偔丅

丂

亀巜掕偺擺婜偱偼柍棟偑惗偠傑偡亁偲曉摎偟偨偲偙傠丄亀巇棫偰偺擔悢傪抁弅偡傞偺偱亁偲偦偺傇傫悢擔桺梊傪傕傜偭偨丅

巇棫壆偝傫偑屻嬯楯側偝偭偨傫偱偟傚偆偹丅乮徫乯

丂

嫵孭丂丂偙偺傛偆偵偍庤尦偵撏偔傑偱丄晅懷壛岺傗巇棫偰側偳偵堄奜偲擔悢偑妡偐傞偺偱丄摿暿側帠忣偑側偄尷傝丄

丂丂丂丂丂拝梡梊掕偐傜媡嶼偟偰彮側偔偰傕俀乣俁儢寧慜偵拝暔抧傪峸擖側偝傞偲挌擩側巇帠傪偟偨拝暔偑弌棃傞偲巚偄傑偡丅

丂

仸拞擹搙偺抧怓偱廬棃偺愼椏傪巊偭偰愼傔傜傟偨拝暔偺栦敳偒偼師偺捠傝偱偡丅

嘆栦宆巻傪摉偰偰丄栻昳傪揾傞丅乮幨恀偼忋恎崰偺攚栦丅乯

嘆栦宆巻傪摉偰偰丄栻昳傪揾傞丅乮幨恀偼忋恎崰偺攚栦丅乯

嘇慄偑搑愗傟偰偄傞乮宆偺乽偮傝乿乯晹暘偵傕栻昳傪揾偭偰姰慡側栦偺宍偵偡傞丅

嘇慄偑搑愗傟偰偄傞乮宆偺乽偮傝乿乯晹暘偵傕栻昳傪揾偭偰姰慡側栦偺宍偵偡傞丅

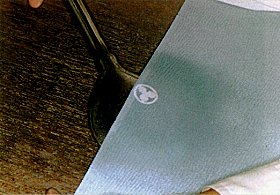

嘊擬偟偨僐僥偱敳偄偨屻丄栻昳傪廩暘偵愻偄棳偡丅嵟屻偵僐僥偱惗抧偺弅傒傪

嘊擬偟偨僐僥偱敳偄偨屻丄栻昳傪廩暘偵愻偄棳偡丅嵟屻偵僐僥偱惗抧偺弅傒傪

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂捈偟側偑傜姡偐偡丅嵟屻偵栦復怑恖偺庤偱嵶偄慄傪昤偒壠栦偺姰惉偱偡丅

朸寧朸擔

怓棷懗偺愼傔懼偊乮抧怓傪抧枴側傕偺偵偡傞乯埶棅偑偁偭偨丅

庡偨傞暱偼憤巋廕偩丅

攚宨偺暱偼嬥嵤乮嬥嬧敁傗揇嬥偩偗偱柾條傪昞偡乯偩丅尦偺怓偺忋偐傜婓朷偺怓偵側傞傛偆偵挷崌偟偨愼塼傪

堷偒愼傔偡傞偙偲偵偡傞丅

庡偨傞暱傪屝偱杊愼偡傞偲巋廕偑彎傓丅偙偆偄偭偨応崌丄榅偱杊愼偡傞偺偩偑偙傟偩偲

愼傔忋偑偭偰偐傜榅傪棊偲偡偺偵婗敪惈偺梟夝嵻傪巊傢側偗傟偽側傜側偄丅

偦偆偡傞偲攚宨偺嬥嵤晹暘偑攳偑傟偰偟傑偆丅巇曽偑側偄偺偱丄柾條偺晹暘傪旔偗偰乽傏偐偟乿愼傔偵偟偨丅

帠慜偺張棟偲偟偰丄惗抧偺乽嶤傟乿乽墭傟乿偑側偄偐揰専偟丄攚偺張偵乽堦偮栦乿偑擖偭偰偄傞偺偱丄怴偨偵愼傔傞愼椏偱墭傟側偄傛偆偵丄

乽栦屝怑恖乿偺庤偱丄尦偺栦偺捠傝偵僑儉傪抲偒杊愼偡傞丅

偄傛偄傛丄乽傏偐偟堷偒愼傔乿仺乽忲偟乿仺乽悈愻乿仺乽栦僑儉棊偲偟乿仺乽搾偺偟乿仺乽嬥敁偺晅壛壛岺乿仺乽栦忋奊偺昤偒捈偟乿仺乽愼傔峴掱姰乿

仺乽嵞巇棫偰乿仺傪宱偰傗偭偲乽姰惉乿 偱偡丅

姶憐丂埲忋偺傛偆偵寢峔戲嶳偺怑恖偝傫偺庤偵埶傞偲尵偆偙偲偱偡丅偹乕丄寢峔栵夘偱偟傚丅乮徫乯

朸寧朸擔

屆偄偟傒偺晅偄偨拝暔偺応崌丅

丂僔儈偑拑怓偔曄怓偟偰偄傞丅

丂僔儈偑拑怓偔曄怓偟偰偄傞丅

丂巁壔嵻丄娨尦嵻傪偮偐偭偰丄敄偔偟偰偄偔丅

丂巁壔嵻丄娨尦嵻傪偮偐偭偰丄敄偔偟偰偄偔丅

丂僔儈偑巆偭偨偲偙傠偵偼丄怴偨側暱傪彂偒懌偟偰尒嬯偟偔側偄傛偆偵偡傞丅

丂僔儈偑巆偭偨偲偙傠偵偼丄怴偨側暱傪彂偒懌偟偰尒嬯偟偔側偄傛偆偵偡傞丅

朸寧朸擔

栤壆偝傫偺埶棅偱惂嶌偟偰悢儢寧屻偵朸彫攧揦偵攦偭偰偄偨偩偄偨崟棷懗偺抧怓乮怉暔愼傔丒嶰搙崟愼乯偑曄怓偟偰偄傞偲

尵偭偰偙傜傟傑偟偨丅亂仏嶰搙崟亖儘僌僂僢僪丄僲傾乕儖偲愼傔廳偹丄僋儘儉巁偱巁壔娨尦偟偰崟怓偵偡傞愼朄亃

尰昳傪尒偣偰偄偨偩偔偲丄妋偐偵晹暘揑偵崟偑擹偄椢偑偐偭偨怓偵側偭偰偄偨丅

壖奊塇乮拝暔偺宍偵壖朌偄乯傪夝偄偰傒傞偲朌偄崬傒乮昞偵弌側偄惗抧暆偺椉懁偱丄乬偺傝偟傠乭偺傛偆側晹暘乯偺撪懁偼

慡偔曄怓偟偰偄側偄丅

偲尵偆偙偲偼愼傔壛岺拞偺尨場偱偼側偔丄壖奊塇偵側偭偰擺擖屻丄壗傜偐偺僈僗偵嶯偝傟偨寢壥丄壔妛斀墳傪婲偙偟

曄怓偟偨傕偺偲巚傢傟傞丅

側偤側傜丄偙偺拝暔偺傛偆偵亂嶰搙崟亃偺応崌丄崅擹搙偺僈僗偵嶯偝傟傞偲曄怓偡傞応崌偑偁傞偐傜偱偡丅

屻擔彫攧揦偝傫偵栤偄崌傢偣傪偟偰偄偨偩偄偨偲偙傠丄揦曑夵憰偵敽偄丄捖楍廦婍傪怴挷偝傟偨偦偆偱偡丅

偦偺捖楍婍嬶偼儔僢僇乕傜偟偒傕偺偱揾憰偝傟偨傕偺偱偟偨丅寢壥丄揾憰偵巊傢傟偨梟嵻巆棷偟偰偄偰

偦偺僈僗偑曄怓偺尨場偩偲摿掕偝傟偨丅

亀愼傔捈偟偑弌棃傞偐亁偲偺栤偄崌傢偣偑偁傝傑偟偨偑丄尦偺崟怓偲曄怓偟偨晹暘偺擹搙嵎偑傂偳偄偺偱丄丂

偦傟傪嬒堦側擹搙偵愼傔捈偡偙偲偼旕忢偵婋尟偱傕偁傞丅側偤側傜丄尦偺崟怓偼丄傕偆婛偵夁忚側傎偳偺愼椏偑忔偭偰偄偰丄

恀崟側忬懺偵側偭偰偄傞丅偦偙傊峏偵愼椏傪忔偣偨応崌乽愼傔晅偒儉儔乿傗乽怓棊偪乿偡傞壜擻惈偑崅偄丅

偦偺傛偆偵夞摎偝偣偰偄偨偩偄偨偲偙傠丄捈偟埶棅偼拞巭偵側偭偨傛偆偱偡丅

嵟廔揑偵偳偺傛偆偵寛拝偟偨偺偐丒丒丒偨傇傫丄捖楍婍嬶傪擺擖偟偨嬈幰偲偺娫偱榖偟崌傢傟偨偺偐側偲巚傢傟傞丅

嫵孭丂丂怴抸偺壠傗儅儞僔儑儞偱恀怴偟偄抃恲側偳偵廂擺偡傞応崌丄寶嵽傗揾椏偑戝愗側拝暔偵埆塭嬁傪媦傏偡偙偲偑

丂丂丂丂丂 偁傞偐傕抦傟側偄偲偄偆偲偱偡偹丅丂

丂

偙偺儁乕僕偵宖嵹偟偰偄傞幨恀偼嫗搒愼怓曗惓岺嬈嫤摨慻崌敪峴偺乽愼怓曗惓偺媄弍丒媄朄乿傛傝揮嵹偟傑偟偨丅

丂